Berlin: die lebendige Stadt der Autokratie – die tote Stadt der Demokratie

Wie baut man eine Stadt? Wie kommt es, dass unsere des Lesens kaum mächtigen Vorfahren Städte anzulegen und zu bauen vermochten, die bis heute bestens funktionieren während wir, wohlhabende und gebildete Bürger der Gegenwart, oftmals nicht imstande scheinen, dasselbe zu tun? Hatten unsere Ahnen eine spezielle Begabung oder konnten sie auf archaisches Wissen, auf überlieferte Kentnisse zurückgreifen, welche uns auf merkwürdige Weise abhanden gekommen sind?

Nein, es geht hier nicht um den Verlust stillen Wissens, nicht um Wissen überhaupt. Das sehen wir, wenn wir betrachten, wie zwei der langlebigsten, die Geschichte Europas nachhaltig prägenden, politischen Systeme – die autokratische Monarchie beziehungsweise die liberale Demokratie – ihr jeweils eigenes Berlin an ein und derselben Stelle bauten und bauen. In beiden Fällen sind die physischen Voraussetzungen identisch: Man baut nach demselben Plan, entlang denselben Strassenzügen und Platzbildungen auf demselben flachen, leeren Gelände.

Entsprechend liegen hier, im Berliner Stadtteil Friedrichstadt, außerordentliche, laborartige Voraussetzungen vor, will man studieren wie eine Stadt funktioniert und wächst (bzw. nicht funktioniert und nicht wächst). Es ist geradezu, als folgte die Zerstörung des Stadtteils durch die Bombenteppiche des zweiten Weltkriegs einem geheimen Plan, als sei jemand auf die Idee gekommen, gerade hier in der Friedrichstadt ein von der Umwelt isoliertes Laboratorium im Maßstab 1:1 zu bauen, in dem sichergestellt sei, dass die physischen Voraussetzungen für alle historischen Inkarnationen des Stadtteils jeweils identisch sein sollten – auf dass man im Nachhinein (unabhängig von der Willkür physischer Gegebenheiten) die Voraussetzungen für Wachstum, Veränderung und Entwicklung von Städten im allgemeinen studieren könne.

Lassen Sie uns Antworten auf die eingangs gestellten Fragen suchen, indem wir die zwei historischen Inkarnationen der Friedrichsstadt, die Friedrichstadt von damals und die Friedrichstadt von heute miteinander vergleichen. Lassen Sie uns mit der ersten Inkarnation der Friedrichsstadt beginnen:

Europa. Preußen. 18. Jahrhundert. Dass die Stadt Berlin größer und repräsentativer werden sollte und sich über die Äcker und Felder im Westen, jenseits der mittelalterlichen Stadtmauern und Bollwerke, ausbreiten sollte, ist seit langem entschieden. Ein Stadtplan mit geraden Straßen und rechten Winkeln ist bereits angenommen, doch noch nicht verwirklicht worden.

Der preußische König Friedrich Wilhelm I wird es langsam müde, dass sich nichts tut. Im Jahr 1732 setzt er ein unerhört ehrgeiziges Stadterweiterungsprojekt in Bewegung. Berlin soll im Lauf von zehn Jahren doppelt so groß werden. Basta! Und seine Untertanen sollen selbst die Rechnung dafür zahlen: Der König befiehlt schlechthin, dass die Berliner selbst – zumindest die wohlhabenden Mitglieder der Gewerke – sich im neuen Stadtteil ihre eigenen Häuser bauen sollen, ungefragt dessen, ob sie wollen oder nicht, ob sie der Meinung seien, sie könnten es sich leisten oder nicht.

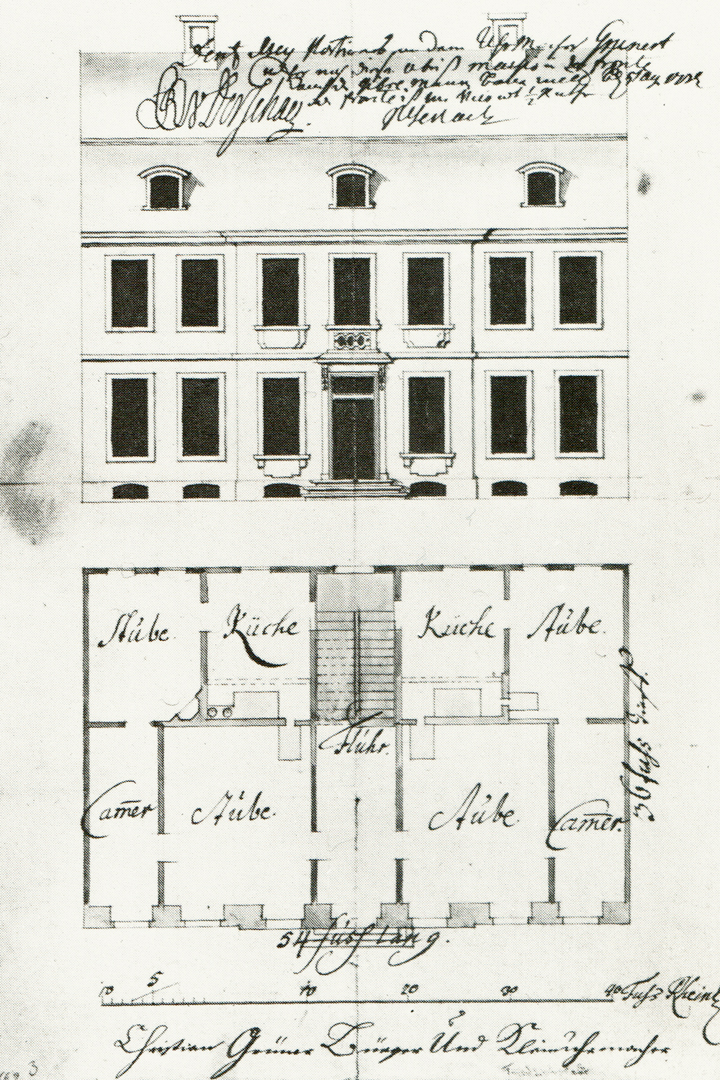

Aber nicht irgendwelche Bruchbuden: Die königliche Hoheit will ja, vermutlich, ein Mindestmaß generellen Bautechnik- und Wohnstandards sicherstellen. Man will Pfuscherei und Slums vorbeugen und gibt darum dem Architekten Philipp Gerlach in Auftrag, ein vergleichsweise anspruchsloses Steinhaus (zwei Geschosse, sieben Fensterachsen) zu entwerfen, das allen Bauherren als Modell dienen soll.

Dass die neue Friedrichstadt schon im Jahr 1738 fertig wird, ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine phantastische Leistung. In Größe und Ambitionsgrad ist das Projekt vergleichbar mit unserem schwedischen Millionenprogramm [ein politisches Projekt, das den Bau von einer Million Wohnungen zwischen 1965 und 1975 zum Ziel hatte. Anm. d. Übers.].

Auch in anderer Hinsicht erinnert der Stadtteil an Vorstadtprojekte des 20. Jahrhunderts: Die Bebauung ist, was Aussehen und Bautypologie angeht, stereotyp, monoton, gleichförmig und eintönig. Alle Häuser, die nach Philipp Gerlachs Plänen – im Prinzip die Baunorm des Projektes – gebaut werden sehen genau gleich aus. Außerdem ist die Friedrichstadt eine ausgesprochene Schlafstadt: keine Läden, kein Lebensmittelhandel, keine Dienstleistungen. Auch wählt kein gebürtiger Berliner freiwillig den neuen Stadtteil als Wohnort. Alle Läden und alles Nachtleben, alle Dienstleistungen sind ja nach wie vor in der alten Stadt zu finden.

Friedrich Wilhelm ruht sich nicht aus in der Hoffnung, man werde den neuen Stadtteil nach und nach besiedeln sondern zwingt, ohne Umschweife und vermutlich mit Hilfe milder Gewalt und unter Zuhilfenahme des Militärs, ein Viertel der Bewohner des alten Zentrums, sich bums auf den Weg in die Vorstadt zu machen.

Auf einen Schlag sind Straßen und Häuser bevölkert und bewohnt. Doch ist der Stadtteil noch immer ziemlich öde. Es gibt zwar drei schöne Plätze, einen quadratischen, einen achteckigen und einen kreisrunden, auf denen sich die neuen Bewohner mit Lebensmitteln versorgen können sollen, doch funktionieren diese geometrisch distinkten Platzbildungen nicht so wie man sich das vorgestellt hat. Niemand findet sich, der dort Handel betreiben möchte, weshalb die Bewohner der neuen Friedrichstadt angewiesen sind, für ihre Einkäufe weiterhin den Markt in der Altstadt aufzusuchen.

Die lebendige Stadt der Autokratie

Unterdessen zeigt sich, dass der neue Stadtteil – trotz architektonischer Monotonie und Mangel an Dienstleistungen – Potenzial hat, sich zu etwas ganz anderem, ganz neuem zu entwickeln. Die Eintönigkeit der Stadtlandschaft von 1738 macht mit der Zeit einer zunehmenden Vielfalt Platz. Viele der ursprünglichen zweigeschossigen Bauten verschwinden. Stattdessen erheben sich überall Gebäude pariserischer Ausmaße. Man flaniert unter den Linden der gleichnamigen Paradestrasse und es wird eifrig eingekauft auf der engen, stark belebten Friedrichstrasse. Der Verkehr verstopft morgens und abends den Potsdamerplatz. Überall ist Bewegung in diesem neuen, kulturell, kommerziell und visuell durchmischten und vielfältigen Umfeld. Die monotone, unbeliebte Schlafstadt der Autokratie zeigt ihre Fähigkeit, sich aus eigener Kraft und ohne weitere Einmischung der Monarchie zu verwandeln und als höchst vitaler Stadtteil wiederaufzuerstehen. Bald beginnt sich das Zentrum Berlins nach Westen zu verlagern bis schließlich der ehemalige Vorort zum eigentlichen wirtschaftlichen, nicht zuletzt aber auch kulturellen Mittelpunkt der Stadt wird.

Wie kann das angehen? Wie kann sich die Friedrichstadt von jenem Vorstadtprojekt im Stile des schwedischen Millionenprogramms in das wirtschaftliche und kulturelle Herz einer Großstadt verwandeln?

Da ist zunächst die große Streuung des Eigentums und das feinmaschige Netz der Liegenschaftsgrenzen: Die für die Bürgerschicht finanziell erschwingliche Parzellengröße macht die Liegenschaften attraktiv für spontane Initiativen von einzelnen Bürgern, wie auch von Spekulanten und Unternehmern. Es wird gekauft, verkauft, abgerissen, neu gebaut, mehr gebaut, höher gebaut.

Außerdem bietet der Stadtteil – dank der regelmäßigen Parzellenstruktur (alle Häuser haben ursprünglich das gleiche Breitenmaß) sowie der (im besten Sinn des Wortes) banalen Rechtwinkligkeit – von Anfang an gute Bedingungen für die Etablierung von Gewerbe verschiedenster Art. Ein potentieller Investor verliert nicht wertvolle Zeit oder Kapital, weil er auf eine freie Mietfläche oder Parzelle mit den passenden Dimensionen und Proportionen warten muss. Wo die Nachfrage entsteht, und sei sie kommerzieller, kultureller oder sozialer Art, gibt es auf dem Liegenschaftsmarkt der Friedrichstadt für den opportunistischen Unternehmer vermutlich immer ein geeignetes Objekt. Man baut was man will wo man will, und alle erdenklichen Tätigkeiten können sich an allen erdenklichen Orten des Quartiers entfalten.

Das nicht-hierarchische Straßennetz ohne Einbahnstrassen garantiert zudem einen ungehinderten Verkehrsfluss. Alle Ladengeschäfte können mit ungefähr der gleichen Anzahl Passanten rechnen. In einem gleichförmigen Straßenraster wie dem der Friedrichstadt eignet sich jede Adresse so gut wie jede beliebige andere für die Investition eines opportunistischen Unternehmers.

Man kann vermuten, dass die erwähnten Faktoren auch für die Zukunft ausgezeichnete Voraussetzungen für ein finanziell dynamisches und kulturell unerhört produktives Umfeld bieten: Ein Stadtteil, in dem immer etwas los ist

.

Die tote Stadt der Demokratie

Aber Preußen steht am Anfang des 19. Jahrhunderts vor großen politischen Veränderungen. Nach der Niederlage in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt im Jahr 1806 werden den Deutschen die Prinzipien des Code Napoléon aufgezwungen: die Abschaffung des Feudalismus und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz.

Alles verändert sich natürlich nicht über Nacht im Preußen nach der Niederlage von 1806 (ebensowenig wie im übrigen Europa, nebenbei gesagt). Anfangs sind die größten Hindernisse für Freiheit und Gleichberechtigung vor allem technischer und wirtschaftlicher Art: Menschenrechte sind etwas, was man sich im Westen sowohl moralisch als auch philosophisch erst leisten kann als eine effektivisierte Landwirtschaft und Industrie, die Dampfmaschine und später der Verbrennungsmotor schrittweise den wirtschaftlichen Spielraum schaffen, der Unterschicht überhaupt ansatzweise Mitgefühl zeigen und Menschlichkeit erweisen zu können.

Als dieser Erneuerungs- und Demokratisierungsprozess in Bewegung kommt, ist er trotz technischer und ökonomischer Hindernisse kaum aufzuhalten – weder in Deutschland noch im übrigen Europa.

Im Zuge dieser unvermeidlichen gesellschaftlichen Entwicklungen fällt Europas Hauptstädten eine neue wichtige Rolle zu: neugegründete öffentliche Institutionen und die diesen zugehörigen, oftmals teuren und monumentalen Gebäude zu beherbergen. Vorzugsweise an repräsentativ gelegenen Adressen in zentraler Lage.

Ein anschauliches Beispiel dieser Entwicklung ist die Île de la Cité im Zentrum von Paris. Diese Insel mitten in der Seine, die im Mittelalter der gesamten Stadt Platz bietet, bebaut man im 19. Jahrhundert mit gigantischen, imposanten Institutionsgebäuden. Allen voraus mit einem Palais de Justice, der immer größer wird und immer mehr Bauland beansprucht. Die Institutionsgebäude auf der Insel verschlingen mit der Zeit so viel Platz, dass der Stadtteil immer lebloser wird. Bald ist hier nichts mehr los

. Die Île de la Cité wird ein Ort, den man nicht mehr aufsucht, sondern nur noch passiert auf dem Weg vom einen Seineufer zum anderen. Soweit wir in Paris von einem pulsierenden Stadtleben sprechen können, wird es ab Mitte des 19. Jhdts in anderen Stadtteilen zu suchen sein als auf der Île de la Cité.

Im Stockholm des 19. Jahrhunderts (um ein uns Schweden näherliegendes Beispiel anzuführen) werden in entsprechender Weise die Insel Helgeandsholmen sowie das Viertel Södra Klara durch den Bau von Reichstag, Reichsbank, Geschäftsbank- und Beamtensitzen fossilisiert

. Es ist also eigentlich nicht die Sanierungs- und Stadterneuerungswelle des 20. Jahrhunderts, welche Södra Klara ums Leben bringt

. Vielmehr ist es die Demokratisierung im allgemeinen und die Abschaffung des Ständereichstags (1865) im speziellen.

Auch die Berliner Friedrichstadt wird im Lauf des 19. Jahrhunderts mehr und mehr zum Bauplatz für Preußens neue Institutionsgebäude. Genau wie in den Beispielen Île de la Cité und Helgeandsholmen sind die Veränderungen auch hier eine direkte Folge der gesellschaftlichen Entwicklung: Demokratisierung = Anlagisierung

[wörtliche Übersetzung der schwedischen Wortneuschöpfung anläggningisering

, aus schwedisch anläggning = Anlage, Gebäudekomplex. Anm. d. Übers.].

Institutionen verdrängen in zunehmendem Maße Wohnhäuser und privates Gewerbe. Die staatlichen Anlagen und Komplexe ihrerseits verlangen die Zusammenlegung einzelner Grundstücke zu größeren Einheiten. Die ursprüngleich sehr kleinen Parzellen sind zu klein für die staatlichen Riesenanlagen: Parzellenzusammenlegungen werden unausweichlich.

Als sei es nicht genug mit der Fossilisierung

und Anlagisierung

des Stadtteils wird die Friedrichstadt zu Ende des zweiten Weltkriegs unter den Bombenteppichen der Alliierten fast gänzlich dem Erdboden gleichgemacht. Das Viertel erlebt abermals eine Tabula rasa. Flaches und leeres und staubiges Niemandsland zwischen den zwei Blöcken des kalten Krieges, so flach und leer und öde wie schon 1732, als Friedrich Wilhelm mit dem Bau seines Riesenprojektes begann.

In der Nachkriegszeit geht man langsam und zögerlich den Wiederaufbau der Friedrichsstadt an. Aber – und das ist ein großes Aber – das späte 20. Jahrhundert scheint keineswegs dieselben vorteilhaften Voraussetzungen für eine dynamische Stadtentwicklung zu bieten wie das 18. Jahrhundert. Man muss heute, fast siebzig Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, feststellen, dass in der Friedrichstadt immer noch nicht viel los ist

. Der Stadtteil verbleibt in erster Linie ein Ort der Anlagisierung

. So ist es schon, als Schinkel im 19. Jahrhundert das Schauspielhaus baut. So ist es während des dritten Reiches. So ist es auch noch als man während der 1970er und -80er Jahre die wenig geschätzten Wohnanlagen östlich und westlich der Mauer baut. Und so sieht es auch für die Zukunft der Friedrichstadt aus: Das belegen alle Ministerien und Botschaften, die hier nach dem Fall der Mauer gebaut werden.

Die übergroßen Parzellen – viel zu groß, als dass sie von jemand anders als dem Staat, kommunalen Wohnbaugesellschaften oder globalen Unternehmen verwaltet werden können – lassen wenig Spielraum für die spontane Initiative kleiner oder mittelgroßer Akteure. Entsteht die Nachfrage (kommerzieller, kultureller oder sozialer Art) nach Bauprojekten, welche nicht den Maßstab größerer Anlagen

haben, so bieten sich auf dem Liegenschaftsmarkt der Friedrichstadt kaum interessante Objekte an, zumindest nicht für kleinere oder mittelgroße Investoren. Diese müssen sich anderswo umschauen.

Die Friedrichstadt von heute hat also schlechte Voraussetzungen, mit einem dynamischen und kulturell produktiven Umfeld aufzuwarten, so wie es vor zweihundert Jahren der Fall war. Die Anlagisierung

des Stadtteils lässt keine Lücken, keine Spalten, keine Ritzen oder andere Freiräume für Unerwartetes oder Neues. Wenn heute in Berlin etwas los ist

, dann sicher nicht in der Friedrichstadt. Soweit Berlin heute eine lebendige Stadt ist, so sind die Zeichen neuen Lebens kaum hier in der Friedrichstadt zu finden.

Etwas anderes ist aber auch nicht zu erwarten in unserem Zeitalter der globalen Demokratisierung. ähnlich geht es ja seit langem sowohl Paris, Stockholm wie auch den meisten anderen europäischen Hauptstädten: Die ursprünglich finanziell dynamischen und kulturell produktiven Viertel in den Stadtkernen tendieren immer mehr zur Anlagisierung

und Fossilisierung

– im Gleichschritt mit der erfolgreichen Verwirklichung von Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit.

Macht und Ohnmacht

Der Alleinherrscher Friedrich Wilhelm beweist zweifelsohne eine imponierende Handlungskraft als Städtebauer während der 1730er Jahre. Dennoch ist der Begriff der Alleinherrschaft, der Autokratie, irreführend. Kein Regent kann mittels seiner eigenen Person totale

Macht über alles und alle ausüben. Als die Friedrichstadt 1738 fertig wird, ist es zwar der König, der den Befehl zum Bau erlassen hat. Er hat bestimmt, wann und wo gebaut wird und wie die Häuser genau aussehen sollten (nämlich alle genau gleich). Der König ist aber selbst nicht Eigentümer der Häuser oder des Baulands, auf dem sie errichtet werden.

Es gibt Grenzen für den Machtanspruch eines alleinherrschenden Königs. So zum Beispiel für das Ausmaß privaten Eigentums welches ein alleinherrschender König zu verwalten vermag – und die damit einhergehende, ebenso beschwerliche wie zeitraubende Verantwortung: Die Friedrichstadt wurde ja von der Monarchie im großen und ganzen den Berlinern selbst zur Nutzung und Verwaltung überlassen, nachdem der König dafür gesorgt hatte, dass der Stadtteil bewohnt und bevölkert werde.

Die Autokratie ist somit – was der Begriff nicht vermuten lässt – alles andere als ein totales

, flächendeckendes Machtsystem. Friedrich Wilhelm kann seine Untertanen zwar zwingen, neue Häuser zu bauen, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es sich leisten können oder nicht. Doch ist nicht zu übersehen, was alles sich unterdessen seiner Kontrolle entzieht.

In allen despotischen Systemen gibt es Lücken (muss es Lücken geben), in denen – mit oder ohne Erlaubnis der politischen Führung – Improvisationsfreiräume für die Bürger entstehen, so der Schwarzmarkt in der Diktatur des Proletariats.

Im Endeffekt kann kein despotisches System ohne diese Lücken überleben. Kein despotisches System bewältigt auf Dauer die Ausübung totaler Macht. Ein Despot, der sich nicht damit zufriedengibt, aus sicherer Distanz zu walten, sondern auf der Ausübung totaler

Macht beharrt, wird in der Regel Opfer seines Verfolgungswahns. Seine verzweifelten Versuche, alle Schlupflöcher zu stopfen, alle Risse zu flicken, sind letztlich zum Scheitern verurteilt. Totalitäre Ansprüche bringen die Despotie früher oder später zu Fall, zur Implosion. Bisher sind alle despotischen Systeme – ob links oder rechts der politischen Mitte – früher oder später untergegangen.

Nur ein politisches System hat sich bisher als fähig erwiesen, totale Macht auszuüben und diese auch zu erhalten. Nur die Demokratie (!) ermöglicht die Etablierung eines lückenlosen, totalen Machtgefüges wie wir es sonst nur mit totalitären Regimes in Verbindung bringen. Durch ein flächendeckendes Netzwerk aus Abhängigkeiten zwischen Wählern und Gewählten, Auftraggebern und Beauftragten, übernimmt in einer hochentwickelten Demokratie (im Idealfall) die gesamte Bevölkerung geeint die Verantwortung für alles und alle, übt also eine Art Macht über alles und alle aus, wie wir sie zum Beispiel bei Friedrich Wilhelm in seiner Planung der Friedrichstadt, aber auch bei anderen Despoten vergeblich suchen. Totale Kontrolle ist mit einem solchen Aufwand verbunden, dass sie für einen autokratischen Monarchen oder totalitären Tyrannen außer Reichweite liegt. Die Möglichkeit einer totalen Kontrolle ist alleine einer wohlhabenden, gut ausgebildeten Bevölkerung, die selber die finanzielle, kulturelle und politische Verantwortung für ihre eigene Freiheit übernimmt, vorbehalten. Nur eine gesunde und hochentwickelte Demokratie hat die finanziellen und politischen Mittel zur Schaffung totaler Transparenz, zur Durchleuchtung und zum Einblick in die kleinsten Lücken und Ritzen des gesellschaftlichen Lebens, sodass man ständig Fehlentwicklungen korrigieren und unerwünschten Überraschungen vorbeugen kann.

Selbst wenn die moderne westliche Demokratie immer wieder von totalitären Regimes außer Kraft gesetzt worden ist (nicht zuletzt in Berlin!), gibt diese immer wieder ihr Comeback, wahrscheinlich gerade weil sie die Ausübung einer Art lückenloser, allumfassender, totaler Macht erlaubt – frei aller Schlupflöcher und Risse – und diese mit einer Stabilität verbinden kann, wie es keinem despotischen Regime je geglückt ist – sei es mit Hilfe nationalsozialistisch gedrillter Armeen oder durch den Bau einer Mauer.

Schluss

Zurück zu den einleitenden Fragen: Hatten unsere Ahnen eine spezielle Begabung? Konnten sie auf archaisches Wissen, auf überlieferte Kentnisse zurückgreifen, welche uns aus unbekannten Gründen abhanden gekommen sind? Was können wir aus dem Vergleich der Friedrichstadt von damals mit der Friedrichstadt von heute lernen?

Dass sich die Friedrichstadt des 18. Jahrhunderts zu einem wirtschaftlich und sozial und kulturell produktiven Umfeld entwickelte, beruht nicht auf Kenntnissen und Fähigkeiten, welche den Menschen dieser Zeit eigen waren. Vielmehr ist die Entwicklung eine logische Folge der Umstände: Aus politischen und ökonomischen Gründen enthielt sich der Monarch Friedrich Wilhelm der vollständigen Kontrolle über den Bodenbesitz in der neu gegründeten Vorstadt. Dadurch entstand ein Freiraum für Opportunismus und Unternehmergeist einzelner Initianten wie er heute politisch nicht mehr möglich wäre: Es geht um Parzellengrenzen, Regelwerke für die Bildung von Liegenschaften, sowie um die Größe der Liegenschaften. Die Friedrichstadt von damals lehrt uns (und das sollten wir uns vor Augen halten, wenn wir uns für die Erhaltung noch lebendiger städtischer Strukturen einsetzen wollen), dass die Parzellierung für eine vitale Entwicklung unserer Städte von entscheidender Bedeutung ist.

Im 19. Jahrhundert wurde die Friedrichstadt weitgehend anlagisiert

. Es entstanden Institutionen und Komplexe, die im besten Fall entweder ökonomisch oder sozial oder kulturell produktiv sind, auch dies eine logische Folge der Umstände. Die Friedrichstadt von heute lehrt uns schließlich dass – insofern unsere westlichen Metropolen noch über lebendige

Stadtteile verfügen – die Voraussetzungen für dieselben vermutlich von Despoten und Tyrannen geschaffen wurden, nicht aber von Demokraten.

Berlin: enväldets levande och demokratins döda stad

Development of Friedrichstadt in the Age of Absolutism (1732 to 1738) im Katalog, der 1981 vom Quadriga Verlag Berlin im Hinblick auf die Internationale Architektur- und Bauausstellung (IBA) in Berlin 1984 herausgegeben wurde. Lesenswert ist auch folgender Text von Mats Fahlander: Berlin, augusti 1996im Magazin MAMA (Magasin för Modern Arkitektur), Stockholm, Nr. 15-1996.

Ett Stockholm vid historiens slut

The Trouble with the St. Erik’s Housing Estate

What System Will Save Us Now that Democracy Won’t?

Abbildungen

• Musterentwürfe für Bürgerhäser der Friedrichstadt, 1732 von Philipp Gerlach. Bildquelle: Landesarchiv Berlin. Senator für Bau- und Wohnungswesen – Landesconservator. Aus dem Internationale Bauausstellung (IBA) Berlin Ausstellungskatalog, Quadriga Verlag (1981).

• Hallesches Tor, Das Rondell/Rondel/Rondeel (später Belle-Alliance-Platz, heute Mehringplatz), Wilhelmstrasse, Friedrichstrasse und Lindenstrasse. Idealisierte Vogelperspektive. Künstler: Dismar Degen, Hofmaler am preußischen Hof (1734). Bildquelle: Wikimedia Commons. Staatliche Museen zu Berlin.

• In rasender Geschwindigkeit entstehen entlang der Friedrichstraße neue Häuser – alle identisch, nach einem einheitlichen Entwurf des Architekten Philipp Gerlach. Künstler: Dismar Degen, Hofmaler am preußischen Hof (1735). Wikimedia Commons. Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Schloss Königs Wusterhausen.

• Leipziger Strasse/Ecke Friedrichstrasse (1907). Foto: Wikimedia Commons.

• Friedrichstrasse/Ecke Mittelstrasse, Berlin. Foto: Waldemar Titzenthaler (1909). Bildquelle: Wikimedia Commons.

• Südliche Friedrichstadt, Belle-Alliance-Platz (heute Mehringplatz). Luftaufnahme (1935). Bildquelle: Landesbildstelle Berlin. Google Arts & Culture.

• Ernst Ludwig Kirchner: Der Belle-Alliance-Platz in Berlin (1914). Neue Nationalgalerie, Berlin. Foto: Mikael Askergren.

• Stadtplan von T. Sineck (1856). Bildquelle: Berlin-Museum. Aus dem Internationale Bauausstellung (IBA) Berlin Ausstellungskatalog, Quadriga Verlag (1981).

• Das zerbombte Berlin.

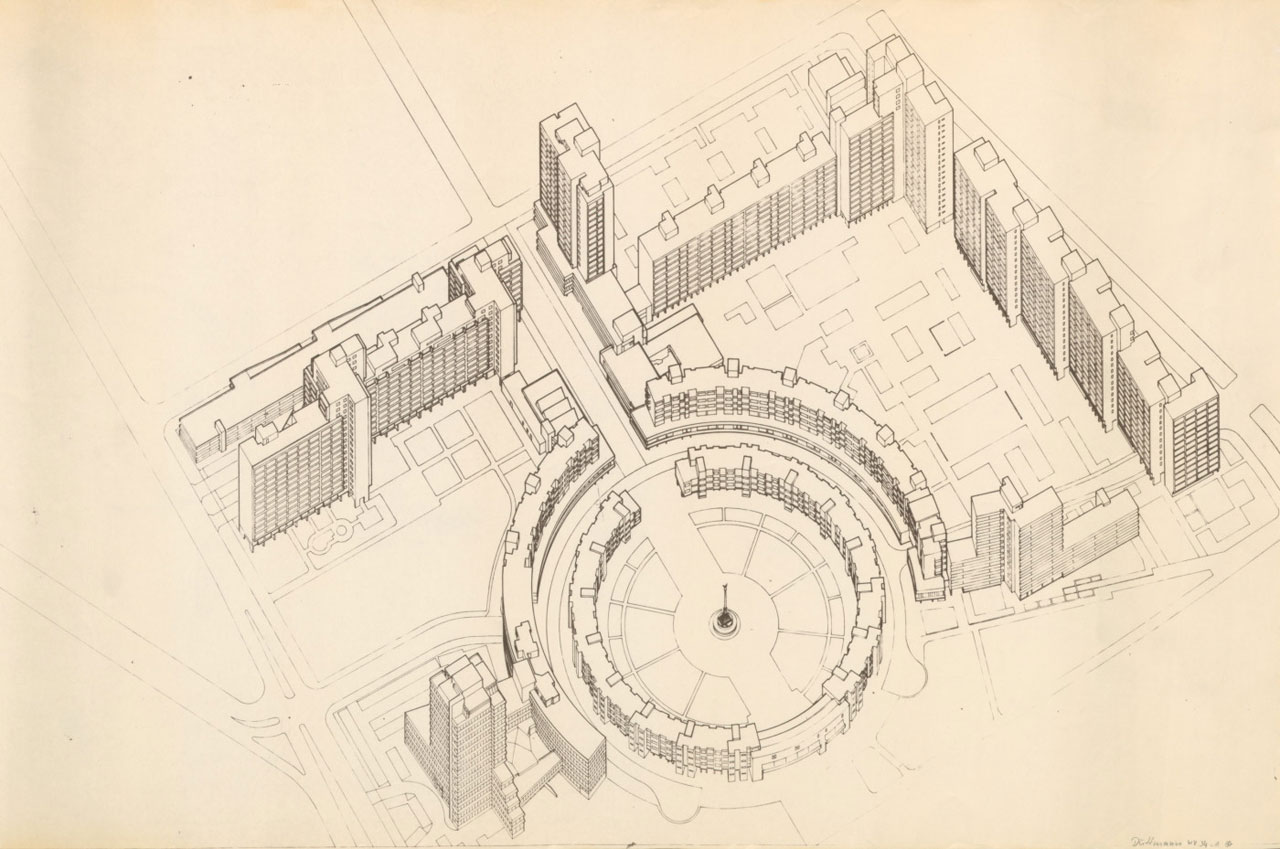

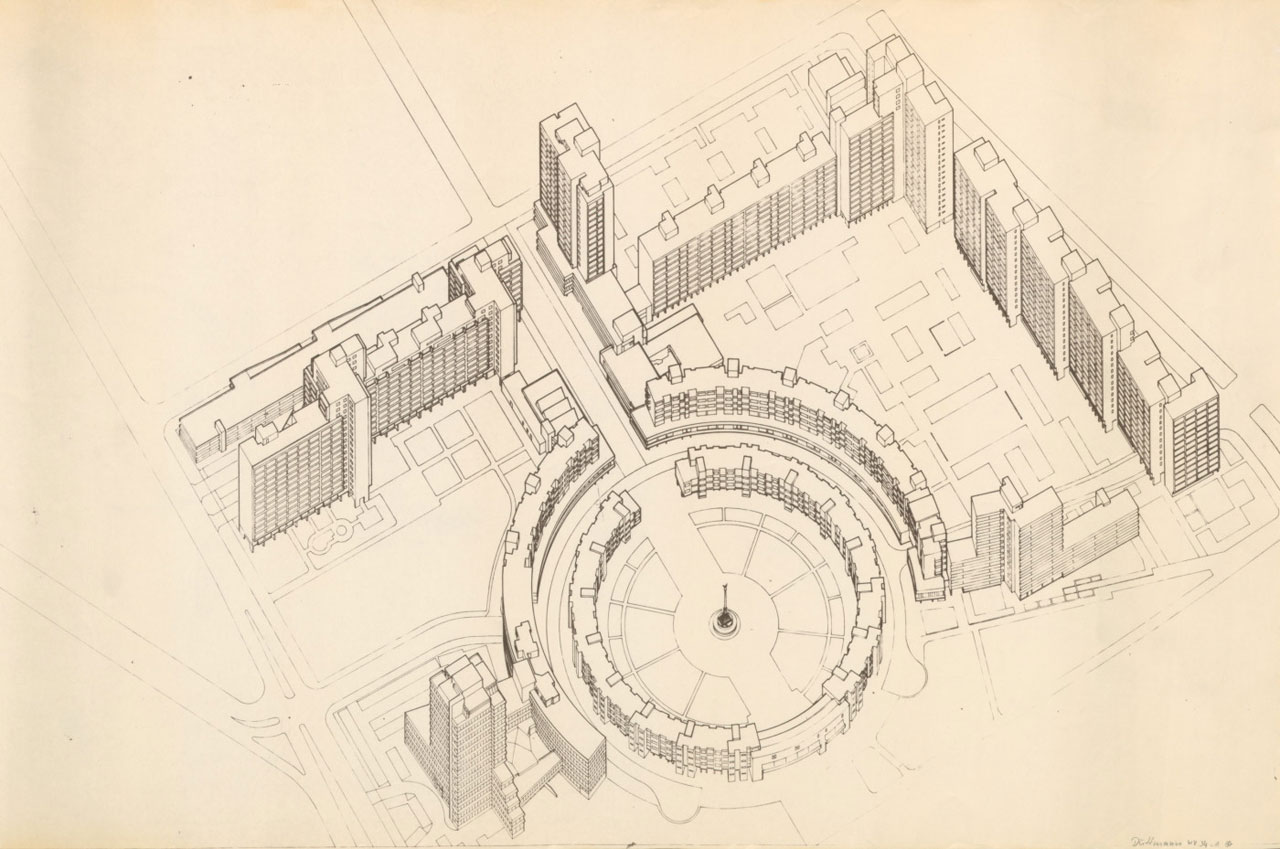

• Mehringplatz. Isometrie der Wohnbebauung, Lichtpause, AdK, Düttmann 455 Pl. 34. Architecten: Hans Scharoun, Werner Düttmann (1966-1975). Bildquelle: wernerduettmann.de

• Südliche Friedrichstadt. Luftaufnahme des Mehringplatzes in Richtung Friedrichstrasse, in: H. Ochs, Werner Düttmann, Foto: Günther Krüger. Bildquelle: wernerduettmann.de